Lors de sa sortie en 1970, Deep End conquit à la fois le public et les critiques de cinéma pour ensuite devenir un film culte relativement confidentiel. En 2011, une restauration du film permet sa rediffusion dans les salles obscures françaises: une façon pour de nombreuses personnes de découvrir cette oeuvre atypique d'un réalisateur polonais, Jerzy Skolimoski, obligé de fuir à Londres à la fin des années 1960 afin d'échapper à la censure communiste.

Education sentimentale

L'histoire se déroule à Londres durant les années 60, période phare nommée Swinging London. Mike (John Moulder-Brown),un adolescent de 15 ans, a quitté l'école et se retrouve embauché aux bains publics d'un quartier défavorisé. Débute alors un quasi huis clos: on ne quitte que très rarement cet établissement défraîchi et plutôt glauque.

Deep End pourrait être qualifié de film d'apprentissage. En effet c'est

lors de sa toute première journée de travail que Mike rencontre Susan (Jane Asher),

sa collègue dont il tombera peu à peu amoureux. Plus âgée que lui,

libérée et extravertie, Susan propose ses charmes aux clients masculins des

bains pour augmenter sa paye. Se chargeant de l'éducation sentimentale

de Mike, adolescent gauche et inexpérimenté, elle finira par

l'entraîner dans un jeu malsain en manipulant ses sentiments.

Deep End pourrait être qualifié de film d'apprentissage. En effet c'est

lors de sa toute première journée de travail que Mike rencontre Susan (Jane Asher),

sa collègue dont il tombera peu à peu amoureux. Plus âgée que lui,

libérée et extravertie, Susan propose ses charmes aux clients masculins des

bains pour augmenter sa paye. Se chargeant de l'éducation sentimentale

de Mike, adolescent gauche et inexpérimenté, elle finira par

l'entraîner dans un jeu malsain en manipulant ses sentiments.

Un décalage se crée entre les désirs de Mike et ceux de Susan qui fréquente déjà deux hommes plus mûrs: un fiancé et un amant, personnages antipathiques qui éveilleront la jalousie de Mike. Le jeune homme, qui s'immisce de plus en plus dans sa vie, devient encombrant pour Susan.

Deep end reprend ainsi des thématiques pouvant sembler éculées: la découverte adolescente du sentiment amoureux, ici de l'amour à sens unique et de la frustration qu'il engendre. Cela n'en fait pas pour autant un teen movie comme les autres. Le film s'inscrit dans un contexte bien précis: le Londres des années 60, de la libération sexuelle et de la british invasion musicale... Susan est l'archétype de cette jeunesse en quête de liberté: elle est insouciante et survoltée. Mike, avec son visage d'ange, incarne quant à lui le personnage naïf, s'initiant au monde parfois décevant et malsain des adultes. Le film porte cependant une vision très sombre sur cette époque où les nombreux changements sociaux ne rendent pas les individus plus heureux et n'ont pas totalement fait évoluer une société anglaise encore profondément conservatrice.

Huis clos aquatique et Swinging London démythifié

Deep end est un film atypique en grande partie grâce au lieu central où se déroule l'histoire: les locaux des bains publics où travaillent les deux personnages principaux. Ces lieux (les couloirs, la salle réservée au personnel et bien sûr la piscine) deviennent très vite familiers au spectateur et participent à la création d'une atmosphère tantôt oppressante, tantôt légère voire comique.

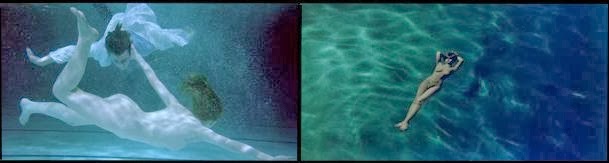

La piscine est un lieu qui revient à l'écran de manière récurrente et pourrait être la métaphore de l'amour fantasmé, représentant une sorte d'échappatoire pour Mike. Ce dernier y plonge à plusieurs reprises, suivant une sorte de cérémonial pour tenter d'extérioriser sa passion dévorante et de concrétiser ses désirs envers Susan: on pourrait presque parler de catharsis. Skolimoski insiste alors sur l'idée de fantasme: Mike ne serait-il pas tombé amoureux d'une représentation idéalisée de Susan plutôt que de la jeune fille en elle-même? La piscine forme un leitmotiv qui fait écho à des sentiments et souvenirs enfouis en chacun de nous, d'où la beauté de ces scènes aquatiques.

L'établissement des bains semble créer un univers hostile où Mike paraît à la fois perdu et piégé. Il est confronté aux manipulations de Susan et au dégoût qu'inspirent les différents clients (en particulier les personnages féminins). Un quasi huis clos s'installe, d'où une ambiance relativement étouffante par moments. Mike est confronté à des personnages tous plus antipathiques les uns que les autres (les clientes, la guichetière, l'ex-petite amie...) et l'on comprend son fort attachement à Susan, qui semble être la seule personne à s'intéresser réellement à lui de prime abord.

On pense enfin respirer lorsque que l'action se déroule en dehors de ce lieu clos. C'est en partie le cas: Mike découvre la vie nocturne londonienne, les boîtes de nuit, l'effervescence caractéristique de cette époque. Cependant, il s'immerge encore plus dans le monde adulte que Skolimoski décrit de manière relativement cynique. Le réalisateur nous montre une ville relativement peu accueillante par certains aspects, où l'obsession pour le sexe est omniprésente. Les gens sortent, font la fête comme pour oublier leur quotidien morne: un Swinging London désincarné, désenchanté et de ce fait totalement démythifié. Encore une fois, Mike semble relativement perdu: il effectue un voyage initiatique semé d'embûches, toujours à la recherche de l'unique objet de ses désirs, se laissant porter par les évènements et la musique du groupe CAN en fond sonore...

Tragique et comique

Deep end est à la fois un film foncièrement tragique de par son histoire, son ambiance et la trajectoire de ses personnages. Skolimoski nous parle de situations vécues par tout le monde: le désespoir amoureux, l'acharnement vain... En cela, Deep end est profondément bouleversant car il décrit parfaitement l'état d'esprit adolescent.

Cependant, le film est parsemé de petits moments remplis de second degré et de légèreté, ce qui accentue d'autant plus sa singularité. Le comique passe à travers les gestes (le côté maladroit de Mike par exemple) et l'aspect extrêmement caricatural de certains personnages (les clients des bains, l'amant de Susan...). Le personnage de Susan fait preuve lui aussi d'une sorte d'humour pince-sans-rire. Ce mélange des genres fait de Deep End un teen movie différent et parfois assez déroutant pour le spectateur. Il exprime au final assez bien les sentiments et états d'esprit ambivalents que l'on peut ressentir à l'adolescence...

La bande originale du film, avec le titre "But i'm might die tonight" de Cat Stevens représente bien cela: l'idée de fougue et de volonté inébranlable propre au personnage de Mike ainsi que la noirceur d'une société anglaise désenchantée et de l'amour insatisfait.

Education sentimentale

L'histoire se déroule à Londres durant les années 60, période phare nommée Swinging London. Mike (John Moulder-Brown),un adolescent de 15 ans, a quitté l'école et se retrouve embauché aux bains publics d'un quartier défavorisé. Débute alors un quasi huis clos: on ne quitte que très rarement cet établissement défraîchi et plutôt glauque.

Deep End pourrait être qualifié de film d'apprentissage. En effet c'est

lors de sa toute première journée de travail que Mike rencontre Susan (Jane Asher),

sa collègue dont il tombera peu à peu amoureux. Plus âgée que lui,

libérée et extravertie, Susan propose ses charmes aux clients masculins des

bains pour augmenter sa paye. Se chargeant de l'éducation sentimentale

de Mike, adolescent gauche et inexpérimenté, elle finira par

l'entraîner dans un jeu malsain en manipulant ses sentiments.

Deep End pourrait être qualifié de film d'apprentissage. En effet c'est

lors de sa toute première journée de travail que Mike rencontre Susan (Jane Asher),

sa collègue dont il tombera peu à peu amoureux. Plus âgée que lui,

libérée et extravertie, Susan propose ses charmes aux clients masculins des

bains pour augmenter sa paye. Se chargeant de l'éducation sentimentale

de Mike, adolescent gauche et inexpérimenté, elle finira par

l'entraîner dans un jeu malsain en manipulant ses sentiments. Un décalage se crée entre les désirs de Mike et ceux de Susan qui fréquente déjà deux hommes plus mûrs: un fiancé et un amant, personnages antipathiques qui éveilleront la jalousie de Mike. Le jeune homme, qui s'immisce de plus en plus dans sa vie, devient encombrant pour Susan.

Deep end reprend ainsi des thématiques pouvant sembler éculées: la découverte adolescente du sentiment amoureux, ici de l'amour à sens unique et de la frustration qu'il engendre. Cela n'en fait pas pour autant un teen movie comme les autres. Le film s'inscrit dans un contexte bien précis: le Londres des années 60, de la libération sexuelle et de la british invasion musicale... Susan est l'archétype de cette jeunesse en quête de liberté: elle est insouciante et survoltée. Mike, avec son visage d'ange, incarne quant à lui le personnage naïf, s'initiant au monde parfois décevant et malsain des adultes. Le film porte cependant une vision très sombre sur cette époque où les nombreux changements sociaux ne rendent pas les individus plus heureux et n'ont pas totalement fait évoluer une société anglaise encore profondément conservatrice.

Huis clos aquatique et Swinging London démythifié

Deep end est un film atypique en grande partie grâce au lieu central où se déroule l'histoire: les locaux des bains publics où travaillent les deux personnages principaux. Ces lieux (les couloirs, la salle réservée au personnel et bien sûr la piscine) deviennent très vite familiers au spectateur et participent à la création d'une atmosphère tantôt oppressante, tantôt légère voire comique.

La piscine est un lieu qui revient à l'écran de manière récurrente et pourrait être la métaphore de l'amour fantasmé, représentant une sorte d'échappatoire pour Mike. Ce dernier y plonge à plusieurs reprises, suivant une sorte de cérémonial pour tenter d'extérioriser sa passion dévorante et de concrétiser ses désirs envers Susan: on pourrait presque parler de catharsis. Skolimoski insiste alors sur l'idée de fantasme: Mike ne serait-il pas tombé amoureux d'une représentation idéalisée de Susan plutôt que de la jeune fille en elle-même? La piscine forme un leitmotiv qui fait écho à des sentiments et souvenirs enfouis en chacun de nous, d'où la beauté de ces scènes aquatiques.

On pense enfin respirer lorsque que l'action se déroule en dehors de ce lieu clos. C'est en partie le cas: Mike découvre la vie nocturne londonienne, les boîtes de nuit, l'effervescence caractéristique de cette époque. Cependant, il s'immerge encore plus dans le monde adulte que Skolimoski décrit de manière relativement cynique. Le réalisateur nous montre une ville relativement peu accueillante par certains aspects, où l'obsession pour le sexe est omniprésente. Les gens sortent, font la fête comme pour oublier leur quotidien morne: un Swinging London désincarné, désenchanté et de ce fait totalement démythifié. Encore une fois, Mike semble relativement perdu: il effectue un voyage initiatique semé d'embûches, toujours à la recherche de l'unique objet de ses désirs, se laissant porter par les évènements et la musique du groupe CAN en fond sonore...

Tragique et comique

Deep end est à la fois un film foncièrement tragique de par son histoire, son ambiance et la trajectoire de ses personnages. Skolimoski nous parle de situations vécues par tout le monde: le désespoir amoureux, l'acharnement vain... En cela, Deep end est profondément bouleversant car il décrit parfaitement l'état d'esprit adolescent.

Cependant, le film est parsemé de petits moments remplis de second degré et de légèreté, ce qui accentue d'autant plus sa singularité. Le comique passe à travers les gestes (le côté maladroit de Mike par exemple) et l'aspect extrêmement caricatural de certains personnages (les clients des bains, l'amant de Susan...). Le personnage de Susan fait preuve lui aussi d'une sorte d'humour pince-sans-rire. Ce mélange des genres fait de Deep End un teen movie différent et parfois assez déroutant pour le spectateur. Il exprime au final assez bien les sentiments et états d'esprit ambivalents que l'on peut ressentir à l'adolescence...

La bande originale du film, avec le titre "But i'm might die tonight" de Cat Stevens représente bien cela: l'idée de fougue et de volonté inébranlable propre au personnage de Mike ainsi que la noirceur d'une société anglaise désenchantée et de l'amour insatisfait.